先做些通告:

之前的一段 Podcast,因為有台灣朋友聽不懂,我同事提供了逐字稿,請看 Podcast 中的置頂留言。

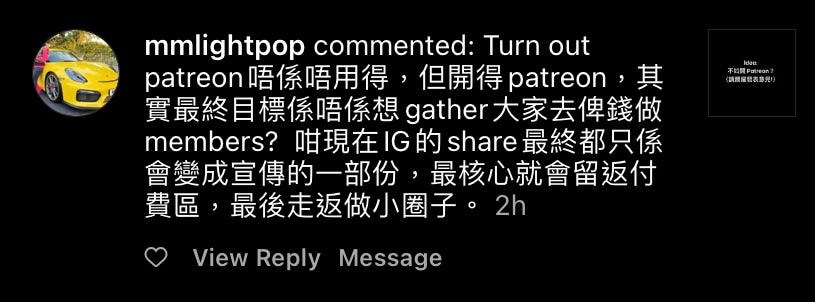

我當時在考慮想開 Patreon (當時沒有考慮 Substack,因為我對 Patreon 有較深印象),粉絲 mmlightpop 的留言是這樣的:

對我來說,這留言令我聯想到的關鍵一點是「付費區會否令我推廣比特幣及 web3 的市場教育走回小圈子的舊路」,我沒有必然答案,卻有興趣討論這話題。

吊詭的是,在再幾週前,重建 Kin 兄才介紹了 Substack:

我還在 Matters 上作出粗暴回應 (幸好 Kin 兄宅心仁厚,已習慣脾氣暴戾的我):

結果,幾個星期後,我自己卻都用了 Substack,我就像發現新大陸一樣,每天都跟同事說在 Substack 上的新奇體會,對 Substack 讚不絕口。

形成小圈子的真正原因

話題扯遠了,說回付費制內容與小圈子的關係。

在這 Substack 的第一篇文章《我為何開始 Substack?》中,我提到一些在 Instagram 上的情況。簡單概括,就是我付出時間提供免費內容,但一方面已面對 Instagram 的無理算法的逼害,我連想用錢去落廣告試圖推送內容的機會都沒有;另一方面,明明已關注我的朋友們,亦只有非常少數會去幫忙點 Like (按我目測,大概只有 8% 的粉絲會點 Like),Like 已是最微小的一個能有助我的內容推廣去新用戶的動作,但連這點大部份人都不願做,我不禁亦要問,這其實是否已是一個小圈子呢?

我的結論:小圈子的形成,並不是因為我現在設立了付費牆,而是因為這是絕大部份人的選擇 - 既要有免費內容,但就連一個卑微的 Like 都不願意做的人,而這竟然是超過九成的我 Instagram 上的粉絲。說實在,這不是他們的錯,我回想自己在 YouTube 上都是這樣,我看不少動漫、遊戲、歷史、政治等的頻道,可能看十次才點讚了一次,這是免費社交媒體間接培養出來的用戶習慣,大家都被寵壞,變成一個飯來張口的內容消費者,覺得免費內容是理所當然。

「若在平台上看不到要付費的產品,你就是那產品」

其實大部份人都知自己是社交平台上的產品,亦可能因此,大家覺得免費內容就是自己的報酬。

又再引用我引用過 N 次的 Andreas Antonopoulos 在 2013 年講比特幣,真可說是冷清得悲涼:

滿街免費內容,誰願付費?

多數 Substack 的創作者,一開始都是先免費,等時機成熟才開始付費牆。我是一開始就直接採付費加免費的混合模式,因為我本來就是因為在 Instagram 及其他免費的社交媒體上的覺悟才會轉戰至 Substack,所以我直接跳過探索階段,一直有看我內容又認可其質素的人就自然會付費 - 一個月省下兩個老麥或三杯星巴克就能支付,他們覺得我每月能提供的價值多過這三杯咖啡,就願意付,反之亦然,這是他們對價值的衡量,沒有對錯,我的責任就是用行動令更多人覺得這是物超所值。

我本來已抱沒有人會付費的心態去開始,就算是這樣我都會照做內容,因為我就當它是我公司的內部培訓,這已值得我花時間去做。由此可見,我是從教學的角度出發,希望付費會員在這 Substack 去學習我所見所聞。知識嘛,本來在浩瀚的互聯網上都是免費,但經由我過濾、篩選、吸收及轉化後,加上我個人的經歷,再用我的方式表達出來的東西,就是我獨有的東西,是 ChatGPT 都取代不了的,這就是我的價值所在。

令我意外的是,願意付費的人,比我預期中多很多。

80/20: 變革就是由非常少部份人開始

比特幣,與很多改變人類的大潮流一樣,都只會是由非常少數具前瞻性又有行動力的人帶動。我記得我在 2017 年中聽過區塊鏈時,在 Wikipedia 上的三段英文,每個字分開去看我都明白,但合起來我就看不明白,單單一個「secure by design」,我懷疑自己至今都未搞懂,我找回 2017 年 6 月 30 日的 Wiki 版本,就是這三段字:

我很慶幸在開始 Forbole 後,遇到兩個比特幣 OG 成為我的投資者及導師,從此改變了我的人生軌跡,他們只需指一個方向,令我看到一個全新的世界,我開始建立在比特幣及 web3 的信念,然後就會自我進化,這是真正回報率最高的事。

我希望自己亦能做到同樣的事 - 啟發別人,只要指出一個可能性,一個方向,就能自己發光發熱。我知道能受啟發的有緣人,只會是少數中的少數。我並不需要在 Instagram 上的所有七千多個粉絲 (其實都不多) 全部轉移來 Substack,這既不可能,亦沒必要,我只需要當中的 20% 少數,他們是非常少數能推動比特幣及 Web3 發展的人,能踏上真正的財務自由之路,而他們現在或許並不知道自己有這個潛能,我衷心希望你能加入成為其中之一。